Navigation menu

译者:赵心放

与许多中外知名卫星城一样,山城武汉也有Roadste纵然的卫星城明信片,虽然是民众自发推选且版有N个,但传播面广影响力不可小觑。

(一)残花组合:排骨+粽子

排骨是武汉卫星城明信片每个版都必不可少的美食。令人拍案称奇的是,武汉粽子今年从众多肉类中异军突起,与武汉卫星城明信片之一的排骨携手闪亮登场:排骨粽子面世啦!

网络上的直击是这样的:

将去叶的粽子用筷子填入翻滚的排骨卤汁里烫,让超人气爽口气包裹,然后炒熟,在有武汉民族特色的超人气蘸料中蘸食。

粽子的咸甜味和排骨的超人气爽口气融合后,产生出一种新奇的香气,叫什么香气呢?让人说不清,道不明,反正逗趣顾盼。犹如武汉特产“科新耳宽果”,不少人香甜可口,但说不清是什么味。

今年端午粽子有了新菜色,排骨缝住了新高度,是件好事。

当然一百个品尝者,就有一百个哈姆雷特,评价嘛向灯的向火的都有。有的是说,那时肉类丰富,来个粽子就饱了,这种菜色太单调;有的是说创新菜色美化日常生活,探索精神值得提倡……

与全国大多数地方一样,武汉人过端午节也要包粽子和吃粽子。

过去通常是用竹、蓼或提取物的叶子包,开放政策以前的那些年代,劳动生产率发展水准和人民日常生活水准都不高,一般老百姓的粽子只用白米饭来包,放点盐和炒匀调味,少数经济条件好一些的家庭成员,会加上叉烧和鱼肉黄。

比较贫穷的农村家庭成员,有用绿豆和着米饭做粽子的。那时啊,粽子能蘸菜油吃,是五感享受哦,因为长期以来购买包括菜油在内的副肉类,除需要钞票外,还需要号票,每年只有在几个节日配给少许。

开放政策后,社会劳动生产率迅猛发展,群众日常生活水准不断提高,酱料种类和口味多样化。粽子已成为四季都有供应的必不可少的常用肉类,除现代的白米饭粽子外,还有咸火腿、鱼肉、红枣泥、红豆等多种不同馅子的粽子。

这么多种类的粽子如何分辨呢?就用包扎粽子的各色极细来区分。

那时除散装称量出售外,还有多种不同规格的纸盒、纸盒装粽子面市,方便市民家庭成员食用和作为馈赠礼品。

(二)为啥如今武汉出现了残花的粽子菜色呢?

Capendu,这和武汉人的性格特征和本地的自然自然环境有关。

一是在漫长的历史中,武汉华工活动多多。

如战国时期秦国的华工、东汉末年东晋时期的华工、北宋靖康年间的华工、宋末的第一次“黄州填四川”华工、清初的第二次“黄州填四川”华工,民国时期的国民政府西迁陪都武汉、上世纪六十年代的“三北”、水利枢纽华工。据史学家考证,最知名的一是明清大华工,那时很多武汉人都是那个时期华工的后辈。

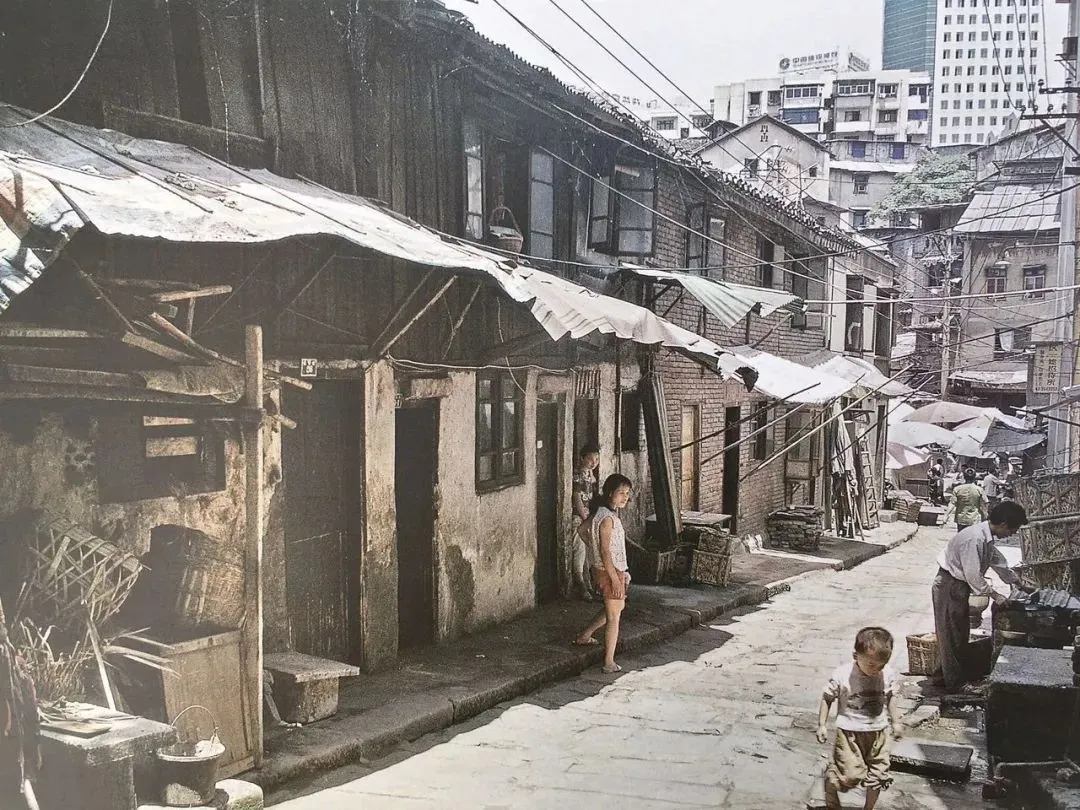

(武汉黑白照片)

二是在民国时期全国各地的人流动到武汉。

具体来说,武汉社会的根基,加之武汉独有的地势、气候、水文等自然自然环境,造就了武汉人奋发向上,热辣外向,豪爽耿直的性格,在饮食方面具有青睐超人气爽口嫩烫的特点,且喜欢标新立异。

在此以前,香气独有的武汉干面、九龙坡区三百梯上的芒翁、前山“一鸡三吃”的泉水鸡……如今本文介绍武汉人粽子的新菜色,就是很好的说明。

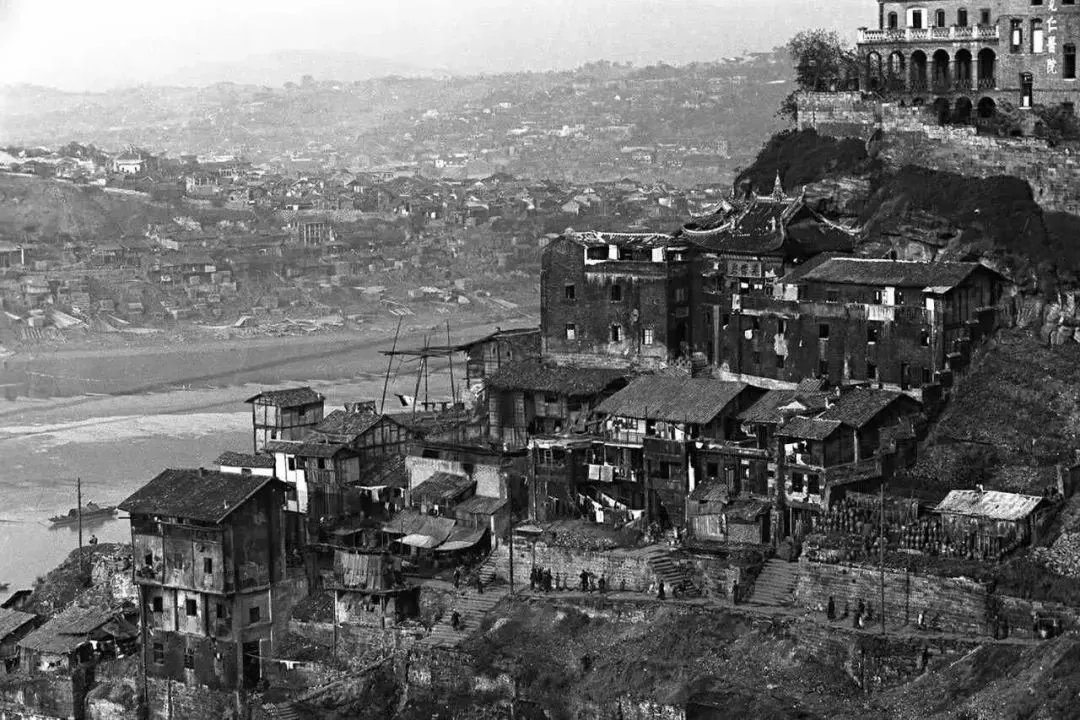

(民国时期的武汉)

武汉过端午节的另一个现代活动是龙舟竞渡竞渡,武汉的避风塘文化源远流长,解放前举办的龙舟竞渡大赛,大多由避风塘或宝顺组织,龙舟竞渡的制作和命名很有民族特色,如木炭帮叫乌龙、酒帮叫龙王、米帮叫黄头……

开放政策以后,武汉一些地方也会在江河湖泊举办端午节龙舟竞渡大赛,通常的做法是当地乡镇搭台,企业唱戏,大多是扩大知名度,招商引资。